【方案名称】 垃圾分类 保护环境

【学校名称】 泗洪县魏营中心小学

【辅导老师姓名】 陈嫚嫚

【参与学生代表姓名】 王翔、张天驰、李家成、王晶晶、邹冉、张卓、董朵朵等。

【参与学生总数】 54人

【方案实施过程简述】

活动背景:垃圾是放错地方的资源。然而垃圾的回收与利用却被垃圾分类这一问题所限。当今社会,垃圾回收并非技术问题,而是人们没有较强的垃圾分类回收的意识

活动目的:通过宣传垃圾分类的意义提升同学们对垃圾分类这一实际问题的重视;再宣传分类垃圾的具体做法,引导同学们正确的进行垃圾分类,保护环境;最后以标记垃圾桶等方式提醒同学们时刻注意垃圾回收问题。

活动时间:9月10——10月31日

活动过程:

(一)分组调查。拿着相机和同学一起去抓拍校园中存在垃圾乱扔和垃圾分类情况,调查结果。另一组随机采访学生及老师,看看他们对于垃圾分类有什么样的看法。

(二)对策分析(建议)

第一阶段:准备阶段。

第二阶段:实施阶段。

1、请学校校长对全体师生作动员报告。

2、垃圾回收分类宣传。

3、建立垃圾临时回收站。

4、开设垃圾分类环保专题——“低碳,让校园更美丽!”征文。

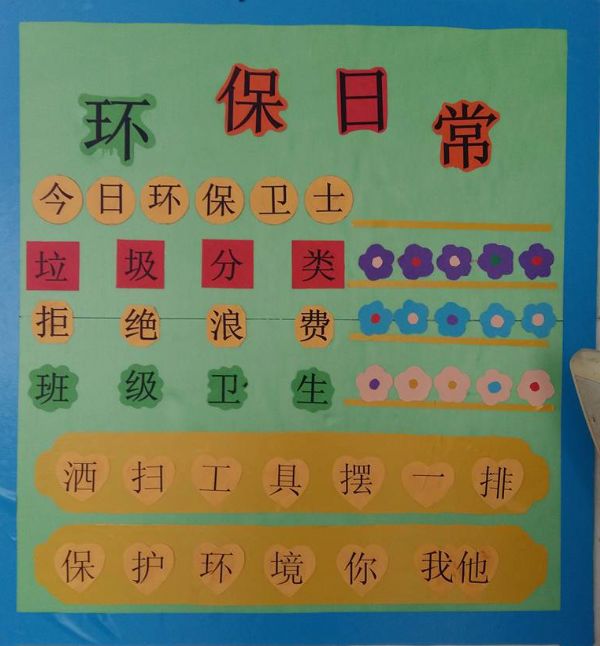

5、开展宣传周活动:(1)环保主题班会;(2)环保专题板报;(3)评选环保小卫士;(4)跳蚤市场;(5)环保制作;(6)环保橱窗;(7)环保绘画。

6、积极在课堂上学习环保知识。我们学校开发了环保相关的校本教材;教师在各科教学中有机地渗透环保教育;班级成立了环保科技小组,认真收集信息,整理资料,进行环保知识的研究和探索。

第三阶段:乱扔垃圾的取证照片公示,总结表彰。

【方案实施效果】

通过学生的宣传、行动将垃圾分类活动引入校园及周边社区,大力普及垃圾分类,提高学生的环保意识,培养学生和社会发展的责任感,热爱社会公益事业的品质。 2、通过开展“绿色小卫士在行动”系列活动,让广大学生懂得垃圾分类是对创建绿色家庭及保护环境随手可做的身边事,有利于自我,有利于校园,有利于社会,有利于整体环境。 3、在宣传教育别人的同时,让学生不断提高自己的环保意识水平和知识水平,树立正确的环境价值观和环境道德风尚,从身边点滴做起,正确把垃圾进行分类处理

【解决身边的环境问题】

了解课回收的垃圾资源,有意识有自觉的垃圾分类投放。减少资源排放。

【活动经费及耗材的使用情况】

调查阶段:冲洗相片等需要60元左右。

总结阶段:环保知识宣传专栏、温馨提示语制作等,需要200元左右。

【学生心得体会】

我是这次参加“美景行动”动的一员,对于这次活动我还是首次参加。在这之前,对于垃圾分类投放只知甚少,平时也并不会注意这些,觉得看别人随便投扔垃圾自己也就不看重这些。经过这次的“垃圾分类”的活动,老师安排我去调查发现,有许多人和我的想法差不多。针对这点,我们开了几次班会,总结出了一系列的活动,如:发宣传单、手工制作等。其中我最喜欢的是和同学一起合作手绘宣传稿,这给了我极大的参与乐趣。但是也遇到了不好的事情,看到那些不屑一顾得把我们辛辛苦苦做出来的宣传单抛掉时,心情真的是很难过。针对这样,我们有改变了方案,设立宣传站,利用有趣的手工制作和绘画作品吸引大家来观看,同时积极的宣传活动精神,这样减少了许多不必要的打印费用和纸材,也在极大的范围内促进同学从自我做起,人人有责。

【家长体会】

看到老师这么积极鼓励孩子参加美境行动,我也很乐意我家的孩子去参加。以前,孩子家中从来不注意垃圾分类这些事,可是自从参加了活动后,孩子天天回到家就检查家里的垃圾桶,看看有没有违规投扔的,有时 我也不注意这些,被孩子抓到后,也很是惭愧。看到孩子这么的用心,我也感到这次活动的意义是极大的。希望学校多组织一些集体活动,让孩子在活动锻炼他们的组织能力,交际能力以及责任感。

【教师感受】

做为这次活动的指导老师,我的感触是每一位孩子都是天使。他们本身是善良的,只不过是被凡间的一点点尘埃落到身上。当我宣布这次活动内容时,他们其实还是知道一些知识,只不过随周围不利环境而影响。我们班有53位学生,我先是在班级组织小团体,选出班级代表,然后和他们商讨并制定方案。以“大手拉小手”,以个人带动集体,再在班级开展一系列的环保活动,大家的兴趣非常的高,每个人把自己的优点都极致的发挥出来,有的是绘画小能手,有的是交际高手,有的心灵手巧,还有的力气很大,只要用到他们的都争先恐后的去帮忙,每次我都被他们成功的喜悦感动着。

【校领导点评】

过去我们开展同环保有关的德育活动,往往是自上而下的去组织,我要你去做。美境行动是自下而上的开展活动,从而让学生自觉自愿的去做,也就是说,从过去我要你去做,变为我想去做,我愿去做,我要去做。

回顾我校特色生态教育的的历程,我们认为还存在如下问题和不足:

1、由于环境教育是一个全民性的问题,是一项长期的系统工程,它需要学校、家庭、社会共同的努力,但目前这个立体网络还有待建设。

2、在培养学生环保行为习惯方面还需要加强。学生节水、节电、节粮的意识相对比较薄弱,少数学生仍有浪费现象。

3、少数教师在环境教育中还存在重知识传授,轻行为培养的倾向。

【方案实施过程中的照片】

|